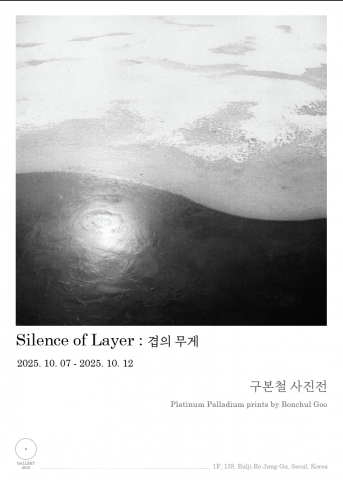

플래티넘 인화 속 고요한 시간 – ‘겹의 무게’가 말해주는 삶의 질량

서울 을지로 깊숙한 틈, 고요를 담는 갤러리 모스에서는 독특한 감각의 사진전이 열리고 있다. 사진가 구본철이 선보이는 전시 ‘Silence of Layer : 겹의 무게’는 한 장의 종이 위에 시간과 감정, 그리고 존재의 밀도를 차곡히 쌓아 올린다. 우리가 자주 지나치는 일상적인 장면들이 작가의 시선 안에서 다시 태어나며, 찰나가 하나의 기록이자 성찰이 되는 순간을 마주하게 만든다.

전시장은 그 자체로 하나의 감각 기관처럼 섬세하게 울린다. 플래티넘 팔라듐 프린트라는 고전적 인화 기법은, 디지털 시대에 거의 잊혀진 재료와 방식을 통해 사진이 본래 지녔던 물성의 무게를 다시 되살리고 있다. 금속 성분의 감광액을 여러 번 덧붙이고, 자외선으로 조심스레 모습을 드러낸 이미지는 그 자체로 실존하는 오브제가 된다. 마치 소리 없이 눈이 쌓이는 풍경처럼, 이 사진들은 겹의 반복 속에 우리가 미처 감지하지 못한 감정을 증발시킨다.

검은 테두리에 가까운 낮은 채도의 풍경은 바라보는 이를 멈추게 만든다. 벽돌 틈에 스며 있는 이끼, 오래된 유리창 너머로 번지는 햇빛, 할머니의 뒷모습 같은 사물들은 감정적 연출이 없어도 그 자체로 우리의 어떤 기억을 자극한다. 시간은 이 사진들에서 흐르지 않고, 켜켜이 쌓인다. 우리는 절제된 프레임 속에서, 뒤늦게야 그 사물들이 오랫동안 존재해왔던 무게를 되짚는다. 예술이 순간을 잡아내는 것이 아니라, 그 속에 내재한 축적을 드러내는 일이라면, 바로 그런 의미에서 구본철의 사진은 ‘사진 이후의 사진’이라 할 만하다.

물성의 귀환, 감각의 회복

디지털로 편집되고 전송되는 이미지가 일상적인 요즘, 사진이 몸을 갖는 순간은 더없이 새롭다. 플래티넘 팔라듐 인화 방식은 온도와 습도, 조명의 흐름까지 오롯이 작업자의 감각에 기대어 완성된다. 한 장을 얻기 위해 최소 몇 시간에서 며칠까지 걸리는 이 과정은, 이미지를 찍는 행위가 아닌 ‘길어올리는 행위’로서 사진을 재정의한다.

이는 마치 우리는 어떤 감정을 바로 표현하지 못하고 시간을 두고 천천히 다듬어서야 할 수 있는 것처럼, 이미지도 깊은 호흡 속에서만 나타날 수 있다는 메시지를 담고 있다. 관객은 사진 속 이미지보다, 그 이미지가 되기까지 쌓인 층을 감지하게 된다. 피사체와 작가, 그리고 발효하듯 천천히 눈에 녹아드는 감각들 말이다.

예술 안의 고요, 삶을 보는 새로운 틈

‘침묵의 명상(Meditation of Silence)’을 지향하는 갤러리 모스의 공간 철학은 이번 전시에서도 분명히 살아 있다. 외부의 빠른 흐름, 즉각적 소비와는 다른 차원의 속도를 말한다. 플랫폼이자 공간인 모스는, 기술과 감성이 분리되지 않고 이어지는 실존적 체험의 장을 실험해보는 드문 장소라 할 수 있다.

특히 이번 전시는 사진 매체의 가능성을 단순한 리얼리티 재현이 아닌 ‘물질-시간-감정’이 교차하는 접점에서 탐구한다. 이는 현대인의 감각이 얼마나 피로해져 있는지, 그리고 우리가 일상을 어떻게 지나치고 있는지를 되돌아보게 만든다. 잠시 멈추어 바라보는 순간들 속에서, 우리는 더 정확히 자신을 마주할 수 있다.

지금, 우리의 속도는 적절한가요?

이 사진전은 묻는다. “지금, 우리의 내면은 어떤 속도로 축적되고 있나요?” 하루의 뉴스, 피드, 스크롤 속에서 당신은 정말 ‘어떤 것’을 보고 있는가? 무게 없는 시선이 일상을 흘려보낸다면, 구본철의 사진은 그 흐름을 멈춰 세우고, 다시금 바라보게 만든다.

작은 겹들 위에 얹힌 기억, 감촉, 물성은 관객의 시선을 거쳐 ‘나의 레이어’로 전환된다. 이것은 단순한 인상주의가 아닌, 감각의 복원이다.

사진 속 하나의 공간을 오늘 집 안 가장 조용한 곳에 붙여두고, 그곳에서 나만의 고요를 찾아보자. 한 장의 이미지가 단순한 취향 이상으로, 내 안의 질서를 회복시키는 장치가 될 수 있음을 우리는 이 겹겹의 인화 속에서 배운다.