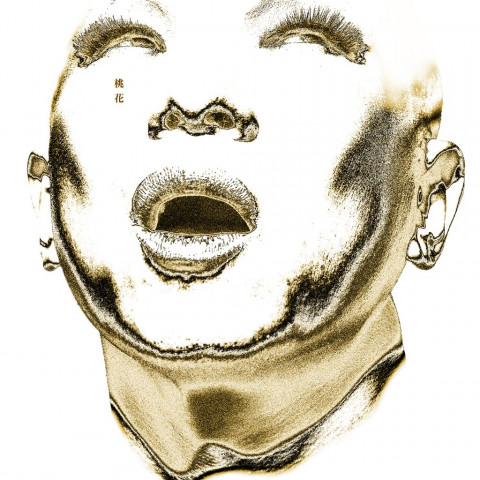

도화의 민요, 도발의 감각 – 이희문 오방신과가 말하는 전통의 재발명

그의 목소리는 낯설고 기이하며, 동시에 묘하게 우리 내면의 무언가를 건드린다. 경기민요 소리꾼 이희문이 팔색조처럼 무대를 유영하는 사이, 오방신과(五方神歌)는 전통과 현대의 경계를 허문다. 그의 세 번째 정규앨범 《DOHWA》가 9월 30일, 소리 없는 전류처럼 대중음악계를 관통했다.

도화살, 금기의 미학에서 대중의 감각으로

이 앨범을 관통하는 상징은 ‘도화살’이다. 사주에서 ‘매혹하는 기운’을 의미하며 때로는 요염하거나 위험한 기운으로 해석되던 이 단어는, 오늘 이희문의 손에서 음악적 미학으로 전환되었다. 민요라는 전통의 표피 위에 관능의 감각, 도발의 리듬, 익숙함에 대한 저항이 덧입혀졌다.

이는 단순한 장르적 융합이 아니다. 외면할 수 없고, 계산되지 않은 ‘감정의 마찰’ 같은 것. ‘야질자질’하다고 표현되는 이희문의 창법은 민요의 질감을 한층 생생하게 살려내며, 감춰진 흥과 욕망을 꺼내어 노래한다. 그 매혹은 우리가 피지 못한 욕구, 풀어내지 못한 리듬을 자극하는 ‘내면의 사자후’에 가깝다.

타령이 주는 유쾌한 고통 – ‘DOHWA’가 던지는 마음의 풍경

타이틀곡 ‘DOHWA’는 복숭아꽃을 모티브로 한 전통민요 ‘도화타령’에서 시작되었다. 그러나 그것은 봄날 들판의 평화로운 풍경이 아니다. 이희문은 여기에 “매혹, 열정, 고독, 쓸쓸함”을 덧입힌다. 감각적으로는 화려하지만, 정서는 날카롭고 마모된 봄의 잔설 같다. 사랑이라 쓰고 중독이라 부르는 그 감정의 굴곡을, 그는 민요로 말한다.

흥겨운 후렴 위에 구겨 놓인 감정, ‘니나노’조차 그냥 노래로 보기 힘들다. 이 앨범을 듣는다는 건, 어쩌면 우리의 욕망이나 억눌린 본성을 들춰내는 ‘문화적 엑스레이’를 마주하는 일일지도 모른다.

민요, 세계로 향하는 가장 오래된 미래

이 앨범이 도쿄 시부야의 라이브 클럽 WWWX에서 첫 콘서트를 연다는 사실은 시사하는 바가 크다. 전통은 고여 있는 것이 아니라, 끊임없이 변주되며 살아 움직일 때 비로소 전통일 수 있음을 우리는 그 무대 위에서 확인할 것이다.

사실, 이미 이희문과 오방신과는 파리, 바르샤바, 싱가포르 등지에서 ‘K-민요’라는 신조어에 다가선 존재다. 이들은 우리가 따로 떼어 생각해왔던 ‘한국’과 ‘세계’, ‘과거’와 ‘미래’를 한 사운드 안에 녹여내며 문화의 시간성과 공간성을 낯설게 연결하고 있다. 민요는 이들의 손에서 더이상 박물관 속의 유물 아닌, 살아 숨 쉬는 하나의 ‘공연적 현실’이다.

문화가 묻는 질문, 일상에 닿는 감각

지금 우리가 감각해야 할 문화란 무엇일까요? 그것은 우리 안에 묻혀 있던 오래된 이야기들이 다시 나를 부르게 하는 순간, 낯선 언어로 말을 거는 것일지도 모릅니다. 《DOHWA》는 그렇게 묻습니다. 당신의 욕망은 숨지 않고 울 수 있는가, 당신의 일상은 언제 마지막으로 노래했는가.

올가을, 우리는 이희문에게서 오래되고 용감한 질문을 받습니다. 전통의 틀을 벗어던지며 던지는 그 질문은 우리에게도 버릴 수 없는 한 문장이 남습니다. “당신의 도화는 지금 어디에서 피고 있나요?”

⎯⎯

🎧 실천적 감상법 제안

- 반복되는 후렴에 맞춰 혼자라도 따라 불러보세요. 전통은 입으로 연결됩니다.

- ‘도화타령’ 원곡을 유튜브나 아카이브에서 들어본 뒤 이번 앨범과 비교해보세요.

- 감정의 ‘매혹’이라는 단어에 대해 사유해보세요. 어떤 감각이 당신을 움직이게 하나요?

- 가족이나 친구에게 당신만의 ‘민요’ 한 소절을 지어 불러달라고 해보세요. 함께 웃으며 ‘감정의 유산’을 나눌 수 있을지 모릅니다.

![Read more about the article [서숙양작가초대전], 순금 위에 피어난 내면의 빛](https://prnews.kr/wp-content/uploads/2025/08/서숙양작가초대전-순금-위에-피어난-내면의-빛-213x300.png)